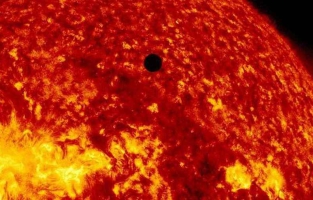

La chromosphère constitue la surface du soleil. D’une épaisseur de 2000 km, sa température varie de 6000 à 20 000°C.

AFP/ NASA

Des scientifiques français sont parvenus, grâce à une modélisation, à expliquer pourquoi la couronne solaire est 100 fois plus chaude que la surface du Soleil. Leur découverte est publiée jeudi dans la revue Nature.

Mieux vaut éviter de trop s’approcher du Soleil. L’enveloppe extérieure ou “couronne solaire” culmine en effet à une température de deux millions de degrés. Une bizarrerie tant il paraîtrait logique que cette gigantesque étoile soit d’autant plus chaude qu’on se rapproche de l’intérieur. Pourtant, le phénomène inverse se produit. La différence est même spectaculaire. La surface du Soleil, appelée chromosphère, est 100 fois moins chaude (20 000°C) que l’extérieur. La température descend même à 6000°C dans la couche inférieure appelée photosphère. Tahar Amari et Jean-François Luciani et chercheurs au Centre de physique théorique de l’Ecole polytechnique et Jean-Jacques Aly du CEA en expliquent la raison dans la revue Nature, publiée ce jeudi.

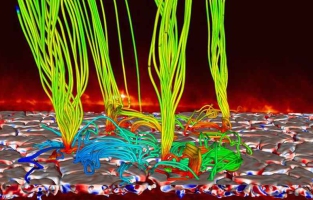

Lors de la simulation, les scientifiques ont pu visualiser les courants électriques issus du plasma de surface qui génèrent de la chaleur.

© Tahar Amari / Centre de physique théorique

Le débat du “coronal heating” ou “problème de chauffage” anime les scientifiques depuis les années 1940. De nombreux phénomènes, comme les tornades solaires, ont été observés à la surface du Soleil. Les uns étaient alors persuadés que la chaleur venait du noyau, les autres convaincus que la source de chaleur venait de l’extérieur. “Nous avons regardé le problème différemment et cherché à savoir d’où venait l’énergie qui produisait cette chaleur”, indique Tahar Amari, directeur de recherche CNRS au Centre de physique théorique.

Une “végétation magnétique”

“Tout repose sur le magnétisme engendré par les mouvements de plasma”, explique Tahar Amari. Traduction? Les différences de température entre l’intérieur et l’extérieur du Soleil génèrent des mouvements, comme de l’eau dans une casserole. Or la matière, composée d’hydrogène et d’hélium, est “électriquement conductrice”. “Ce potage de plasma en ébullition crée et amplifie un champ magnétique”, explique l’astrophysicien. C’est ce champ magnétique qui libère de la chaleur.

Les “racines magnétiques”se situent dans la chromosphère, à une profondeur de plus de 1500 kilomètres.

AFP PHOTO/HO/CNRS/Tahar Amari/Centre de physique théorique

Mais comment l’énergie fait-elle pour chauffer autant l’atmosphère solaire? Pour les scientifiques français, le champ magnétique se matérialise sous la forme d’une “végétation”. “Au lieu de rester dans la chromosphère, à 1500 km de profondeur, nous avons découvert que les racines montaient, comme de la mangrove”, soutient Jean-François Luciani

Une énigme solaire qui reste à résoudre

L’énergie et les courants électriques sont si puissants, que les racines magnétiques s’entrechoquent créant de miniéruptions solaires. “L’éruption vient pincer la branche magnétique comme une corde musicale, mais au lieu de produire un son, elle provoque une onde magnétique”, analyse Tahar Amari. La chaleur produite par cette énergie passe donc à travers les branches magnétiques, et arrive jusqu’à la couronne solaire. Une découverte qui explique que la température atteigne parfois deux millions de degrés.

Une énigme solaire semble aujourd’hui résolue. L’astrophysicien confesse que certains de ses confrères restent très sceptiques vis à vis de leur découverte. “Nous travaillons sur ce sujet depuis dix ans, alors que d’autres réalisent des recherches depuis plus de vingt ans, nous allons à présent contribuer modestement à l’enrichissement du débat”, conclut le scientifique. Tahar Amari reconnaît que les recherches ne sont pas près d’être terminées. Les scientifiques doivent à présent déterminer si le phénomène observé est à l’origine de la formation des tornades solaires.